深茂铁路大跨独塔双线斜拉桥 BIM技术综合应用与开发

中铁广州工程局集团有限公司

深茂铁路大跨独塔双线斜拉桥

BIM技术综合应用与开发

一、 工程简介

新建深圳至茂名铁路潭江特大桥桥址位于江门市新会区会城街道南庚村,桥址右岸位于小岗镇龙蟠里村附近。

主桥(32+57+130+256+64)m为独塔混合梁斜拉桥,主桥长540.5m,主跨256m为潭江通航孔,是目前最大跨度的双线铁路独塔斜拉桥。桥式布置如右图。其中11#墩为主塔,水中墩施工根据地质情况、水文特点采用双壁钢围堰施工方式。

11#墩为主塔,水中墩施工根据地质情况、水文特点采用双壁钢围堰施工方式。11#墩承台尺寸为33.2×20.2×6m,承台底标高-12.096m,顶标高-6.096m。承台顶设3m高的塔座,塔座为四棱台型,底面尺寸为31.4×19m,顶面尺寸为25.4×13m,顶面标高-3.096m。

主塔为H型塔,塔柱高度为157.6m,截面采用空心箱型断面,主塔设上、下横梁。斜拉索采用平行高强钢丝斜拉索。斜拉索锚固采用钢锚梁锚固方案,主梁采用钢箱梁结构和混凝土箱梁形式。

二、 BIM应用的必要性

深茂铁路潭江特大桥为大型复杂桥梁,工程具有建设规模大系统性强、专业多协同复杂、构造复杂危险性大、工期紧张,施工场地不足和绿色施工要求等特点,作为总承包企业如何应用先进的技术和管理手段,系统性解决全过程各参与方协同管理,复杂专项安全仿真,科学解决时间、空间、数量和安全质量问题,通过信息共享和系统组织,提高施工场地和材料供应效率,促进参与方和专业分包有效协同和工作穿插并行是目前大型复杂建设项目管理的前沿问题。

潭江特大桥作为整条铁路线控制性工程,项目施工工序复杂,对施工管理要求严格,施工过程的进度、成本等控制尤为重要。需在施工中合理优化施工方案,准确计算工程量,控制材料损耗,保证施工安全质量,优化资源配置,尽最大限度的节约工期和成本是尤为重要的问题。

潭江特大桥施工工序复杂,施工重难点较多,作为全线控制性工程,投入的人力、物力、财力和技术装备数量巨大。在潭江特大桥项目中运用BIM技术可有效解决传统施工管理中较难解决的难题,如:支撑体系受力多变,稳定性难以控制;塔柱钢筋排布错综复杂,施工顺序紊乱;临时结构预埋件位置错乱,与主体结构空间关系难以确定等。把BIM技术和仿真分析技术和监测技术结合应用,实现全过程施工控制。

三、 团队组织与软硬件配置

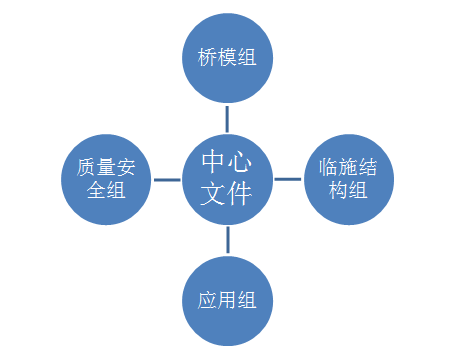

1.BIM组织架构

潭江特大桥BIM团队按照各应用专业划分,团队人员各自负责专业领域模块。

2.BIM组织内部协调关系

BIM组织内部协调关系如下图所示,BIM工作通过中央服务器共享文件夹的方式在中心文件中协调各分工职能组。

3.BIM现场职责分工

在现场进行BIM工作时,团队之间会根据个人所擅长的专业定期具体分配任务到个人身上并在限定的时间内完成任务,以保证BIM目标如期达成。

4.硬件配置

|

适用范围 |

操作工作站 |

中央服务器 |

|

CPU |

Intel I7 4930K |

i7-6700k |

|

内存 |

8G*4 |

16G*4 |

|

显卡 |

Quadro K4000 |

GTX1080*4 |

|

显示器 |

双24寸LED、分辨率1920*1080 |

27寸LED、分辨率1920*1080 |

|

固态硬盘 |

240G SSD |

500G SSD+2T SSD |

|

机械硬盘 |

3T |

2T |

|

数量 |

8 |

1 |

附加:ipad air*5、手机移动端若干

5.软件配置

|

序号 |

功能 |

软件 |

|

1 |

主塔、桥墩、钢筋及相关构件等模型的建立 |

Autodesk Revit 2016 |

|

2 |

贝雷栈桥、支架、钢锚箱及劲性骨架等钢结构模型的建立 |

Tekla Structures 17.0 钢结构深化 Midas Civil 2015 |

|

3 |

深化设计 |

Autodesk Revit 2016 AutoCAD 2016 Tekla Structures 17.0 钢结构深化 Midas Civil 2015 |

|

4 |

5D进度模拟、碰撞检查 质量管控 |

Autodesk Navisworks Manage 2016 |

|

5 |

BIM技术交底及专项方案预演 |

Fuzor 2016 Autodesk Navisworks Manage 2016 |

|

6 |

钢围堰变形监测 |

Midas Civil 2015 Autodesk Navisworks Manage 2016 |

|

7 |

3D打印模型创建和转换 |

Autodesk 3ds Max 2016 Autodesk Revit 2016 |

|

8 |

进度信息化管理 地理信息模型 模型共享和项目协同管理 |

Autodesk Navisworks Manage 2016 Autodesk Infraworks 360 新开发私有云协同工作管理平台 |

四、 BIM应用主要技术内容

目前,BIM技术在国内外建筑领域较为成熟,针对管线综合、碰撞检测、结构算量等方面已有较好的应用效果,但铁路桥梁领域BIM技术应用经验稀缺,属新领域应用。

本项目BIM技术应用针对大型复杂桥梁工程建造与管理的特点,将系统工程和集成化组织和管理的原理和方法与建筑信息模型及虚拟仿真方法相结合,设计和建立了基于BIM云平台技术的项目集成化信息管理体系,在全生命周期协同设计与管理;多专业项目穿插流水施工信息化集成管理控制项目总进度;钢梁、钢围堰、支架体系等受力结构专项施工仿真监控;运用BIM协同管理平台对现场进度、质量、成本与安全作集成管理化施工;以及绿色施工等多方面应用,为大型铁路桥梁建设项目全生命周期集成化管理和信息化施工的发展提供新技术支撑。

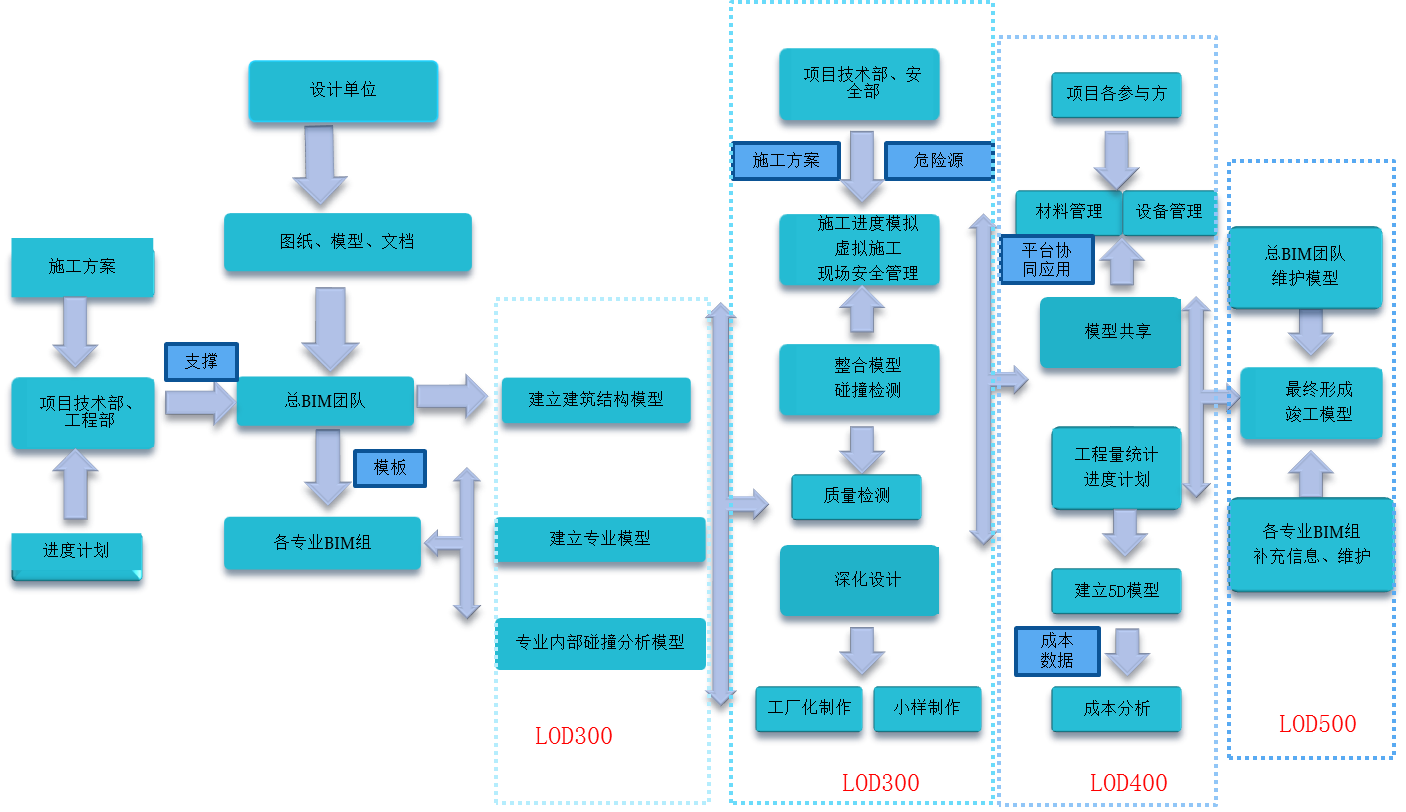

BIM工作流程图

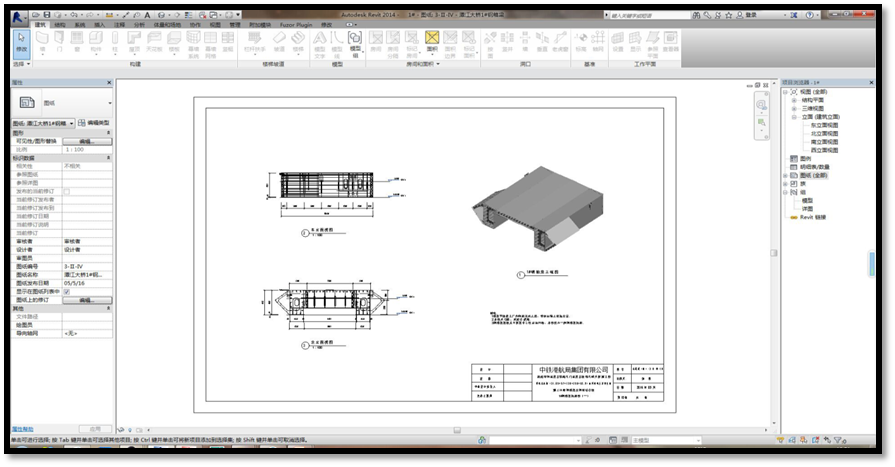

1、BIM技术深化设计应用

项目从三维设计模型自动剖切生成基础、墩、塔、混凝土梁、钢梁、钢锚箱及大临设施二维图纸,使之成为可以现场实施的施工图,快速出图,提高设计效率。

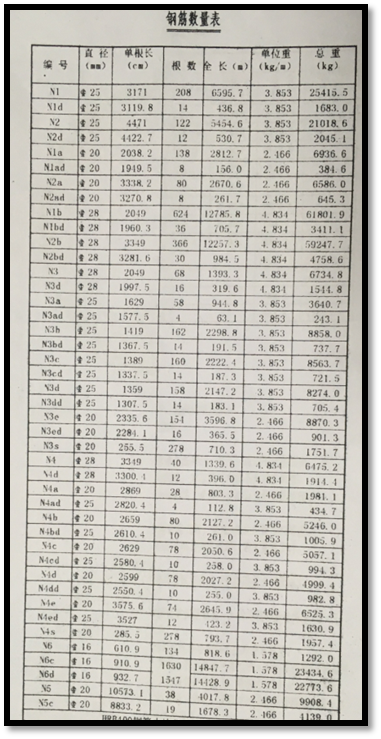

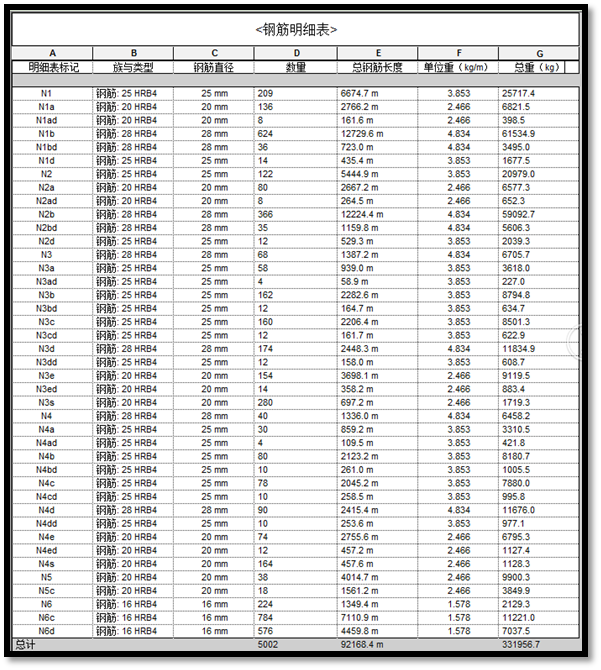

在模型中对钢筋数量、混凝土体积等工程量进行复核,生成偏差表格,交予技术人员,指导现场下料,避免材料浪费。

模型工程量统计

模型工程量统计

依据集成化管理需要,公司开发了BIM7D信息化云管理平台和相关集成化管理流程和方法,系统性解决施工进度、成本、质量和安全多项方面工作内容的集成化管理的方法,结合3D打印技术、可视化视频交流会议等新技术应用,在设计和施工全过程的信息共享和协同工作、项目集成化和信息化管理领域取得创新性成果。

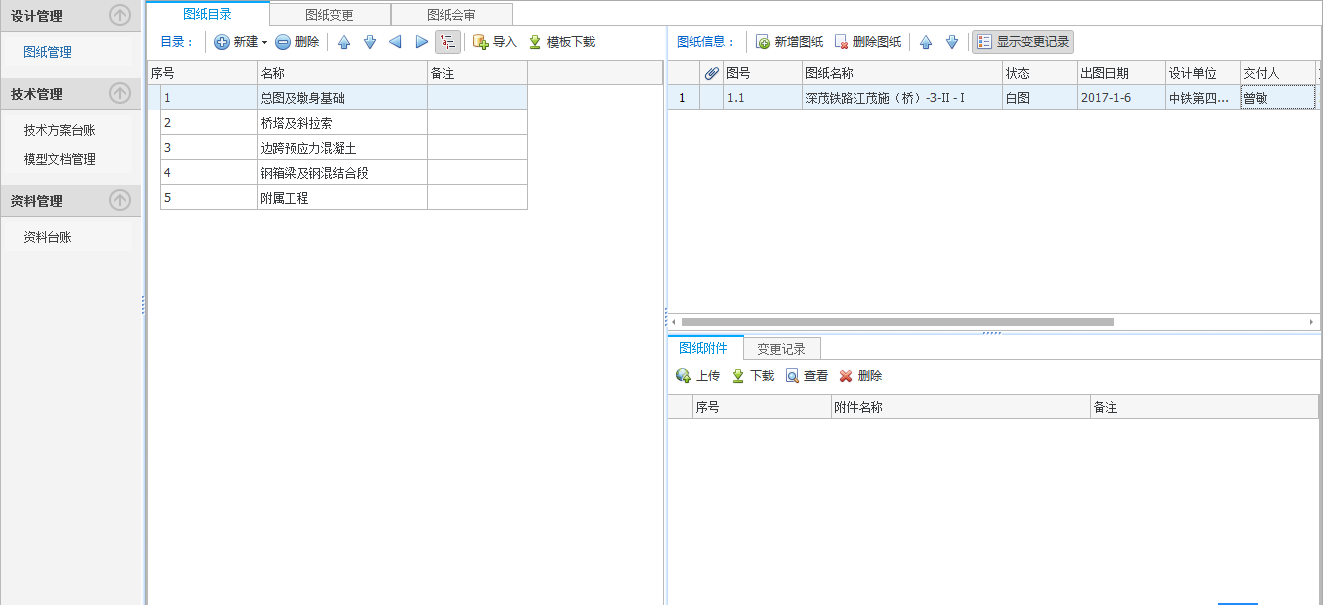

1.1 集成化管理机制

潭江特大桥作为整条铁路线控制性工程,项目施工工序复杂,对施工管理要求严格,施工过程的进度、成本等控制尤为重要。通过开发BIM7D信息化云管理平台,开发应用模块的联动机制,以信息化技术为项目施工集成化管理做支撑。项目各参与方可统一在此平台进行协同集成化管理工作,对项目模型、图纸、文档及施工信息等进行远程信息化交互查阅、审批,全局性共享施工信息与数据,协同集成化管理现场作业。

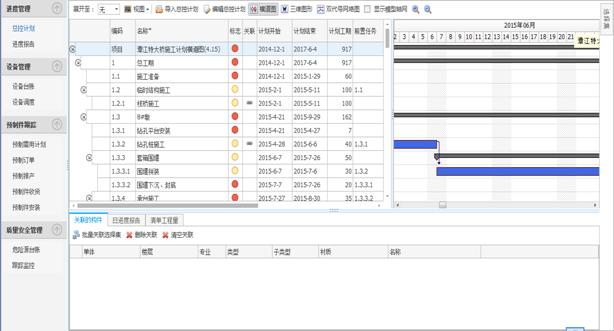

BIM7D信息化云管理平台控制界面

1.2 信息化集成管理应用

BIM7D信息化云管理平台集成管理流程按照不同协同职能单位来划分:我施工方项目内部层级及各部门间工作协同;我施工方与设计、监理及建设方的组织协同。

一方面,通过共用一个平台及模型信息系统,不断补充完善全生命周期施工信息,我项目工作人员能够方便共享各部门专业信息,统一工作集,在一个标准信息模型中建立无缝衔接的工作关系,确保实时沟通协调。通过现场端口采集上传分部分项工程施工节点时间、工程量、安全质量检查等即时施工信息,再模型集合上报文件、图纸、报告等在,工作人员可在平台中进行查阅及审批,并对现场施工状态直观了解,动态控制。现场也可通过移动端查看平台下发的信息指令,结合模型与实际组织落实。

可视化施工协同

现场可视化施工协同

另一方面,通过可视化方案讨论会,绑定模型与技术方案、图纸文档等资料,使设计、监理、建设方参与进来,进行方案报批、图纸变更协同等,可视化、一体化工作流程。

可视化方案协同会议

平台协同管理模块(图纸变更处理)

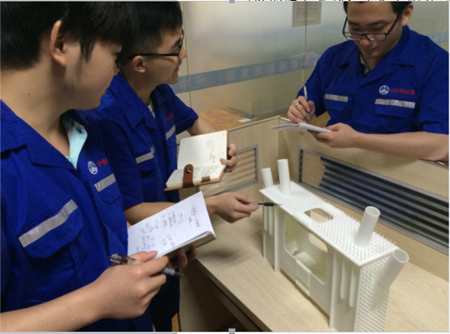

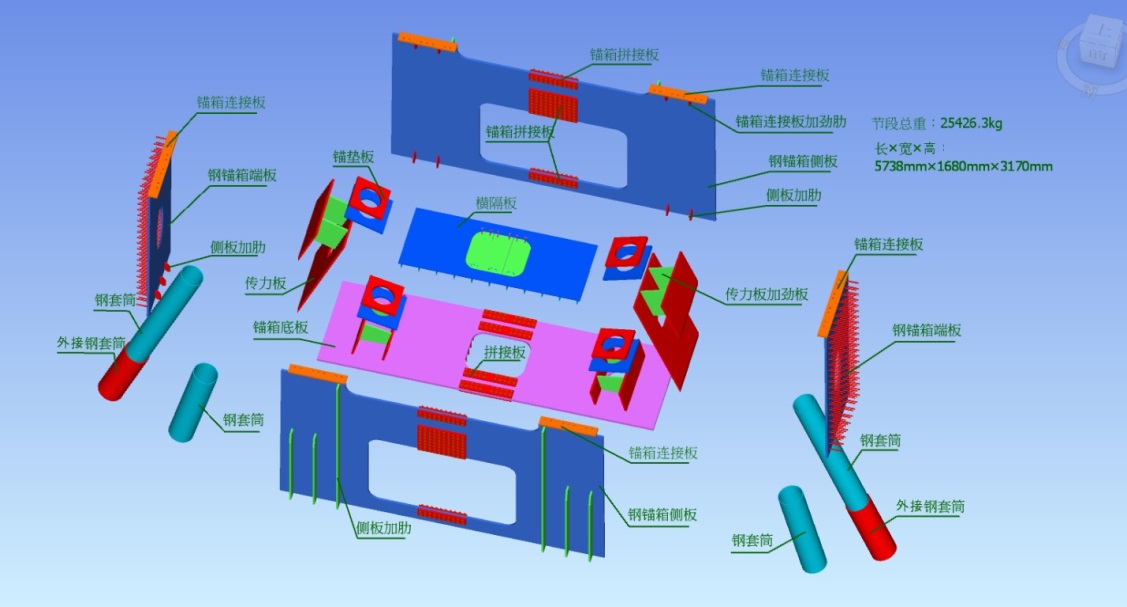

在大型预制件生产工作中,利用3D打印技术,将钢箱梁、钢锚箱等复杂构件打印成实体模型,并做出爆炸视图,分解其细部拼接排布情况,反应构件实际尺寸形状,精确定位切割形状,用于大型钢构件的数字自动化预制加工生产,提高了生产效率;并与现场安装方案的匹配,直接施工作业。

依据3D打印模型的加工研讨

钢锚箱爆炸视图

主塔异形结构面多,钢筋排布稠密而复杂。在Revit模型中建立全主塔钢筋模型,可直观反映钢筋空间排布情况,帮助作业人员施工。同时生成钢筋明细表,使下料更加准确,避免了浪费。

将已工程施工部分实际所用工程量与计划工程量进行对比,查找差异原因,合理安排后续施工,保证施工成本。

钢锚箱与劲性骨架碰撞检测

碰撞修改

2、施工专项方案安全仿真分析

基于虚拟现实和有限元仿真的复杂专项施工作业动态仿真,可施工性分析,施工监测与BIM模型预警,深化设计与方案优化,进行信息化工法开发。

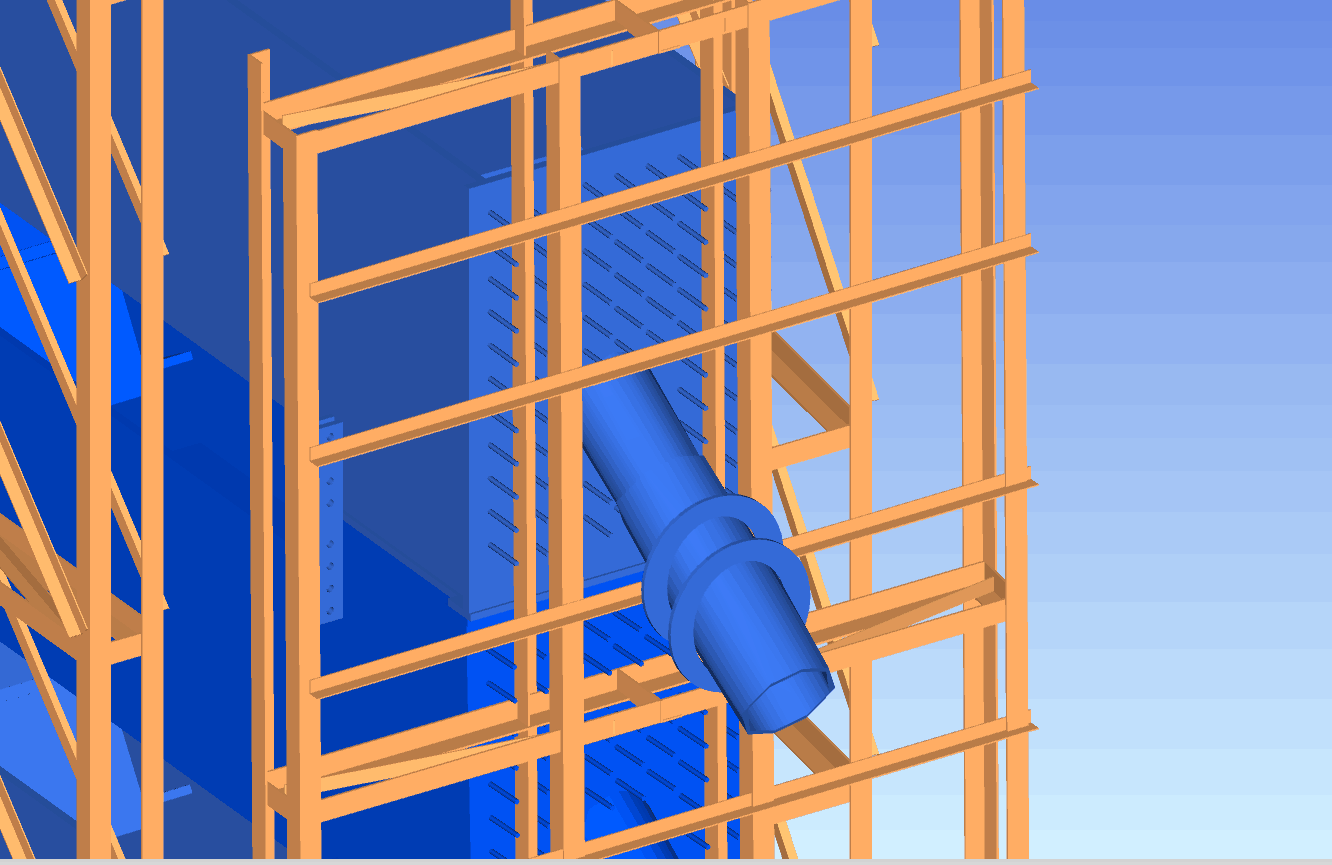

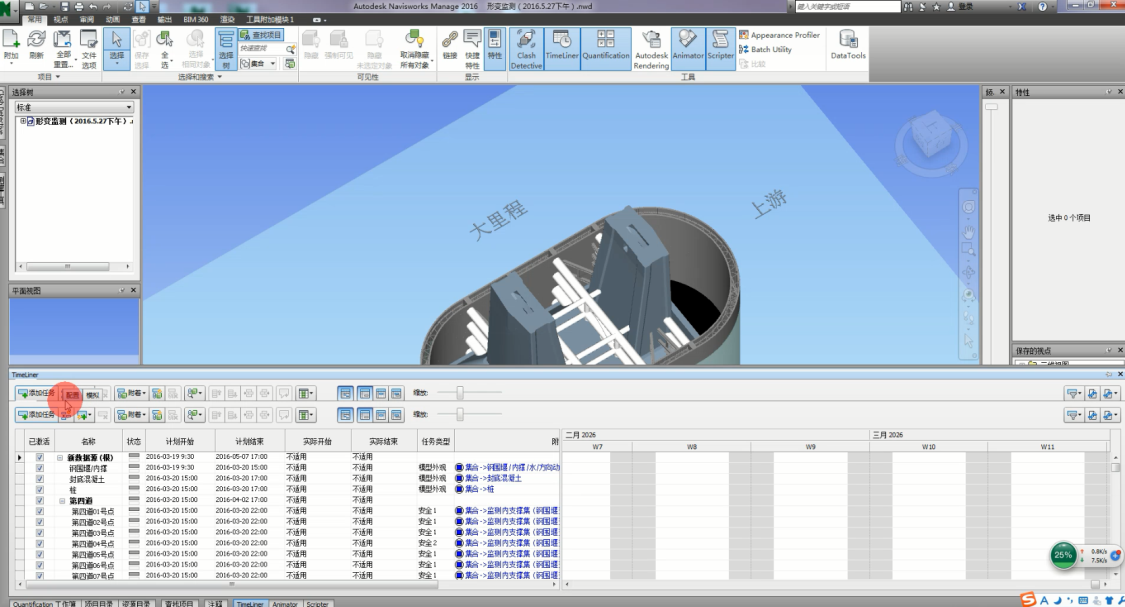

潭江桥主塔下塔柱施工时,承台与塔柱每施工一节段,钢围堰体系转换内支撑结构即要变化一次,施工工序及受力形式十分复杂。特在承台和下塔柱施工阶段针对钢围堰体系转换过程使用Navisworks平台进行BIM仿真模拟及变形监测可视化演示,可指导现场施工作业,做到安全施工全过程可视化管控,步骤如下:

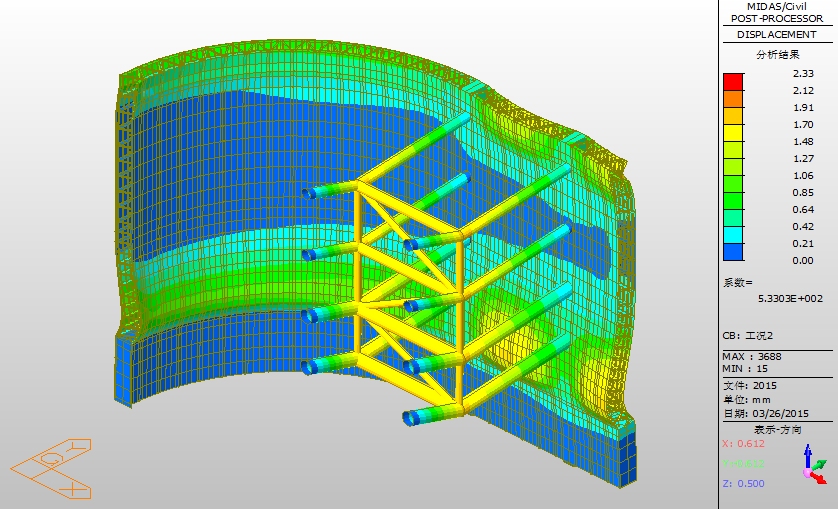

2.1 钢围堰有限元分析

在Midas有限元软件中对钢围堰当前施工阶段进行受力分析,对钢围堰添加现阶段水流力、水压力、波浪力以及施工荷载等作用力,再对其体系转换每个阶段4道内支撑体系应力应变进行计算,得出其极限变形值,为后续监测提供数据依据。

钢围堰midas受力分析

2.2 体系转换施工模拟

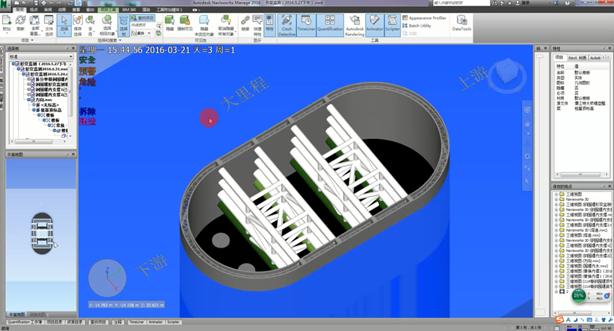

体系转换过程较为复杂,在Navisworks平台中导入Midas钢围堰模型并导入建立好的主塔模型进行BIM项目标准命名编码修改统一,继而进行体系转换全过程施工模拟,并进行可视化施工交底。

导入模型与施工模拟

2.3 钢围堰变形监测

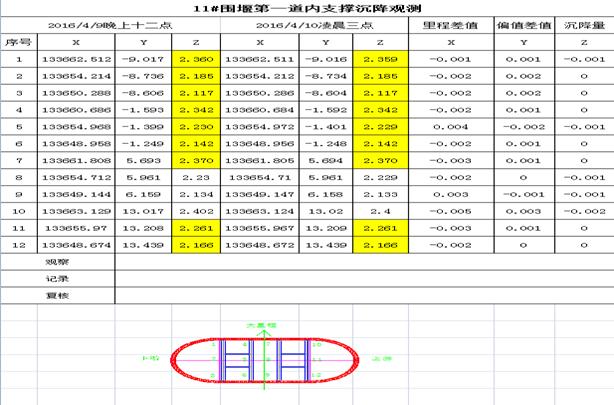

在体系转换施工过程中对4道内支撑沉降点进行定时定点观测,并将其变形数值记录、导入Navisworks平台中。

记录、导入围堰变形监测数据

2.4 体系转换仿真模拟

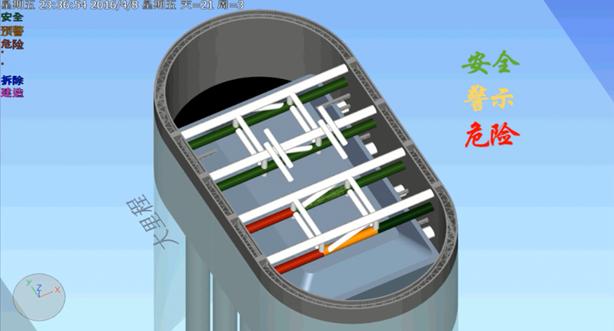

在Navisworks平台中进行钢围堰体系转换过程仿真分析,将Midas变形计算值设为变形限定值。观测数据附着与内支撑模型,随内支撑转换模拟过程变化并与限定值进行对比,低于限定值显示为绿色,表示安全 ,接近限定值显示为黄色,表示预警,超过限定值显示为红色,表示危险。能够做到体系转化安全施工全过程可视化管控,尽早发现危险并及时采取加固措施。

体系转换变形监测(一)

体系转换变形监测(二)

体系转换过程图

3、BIM技术施工空间动态管理与流水施工新技术应用

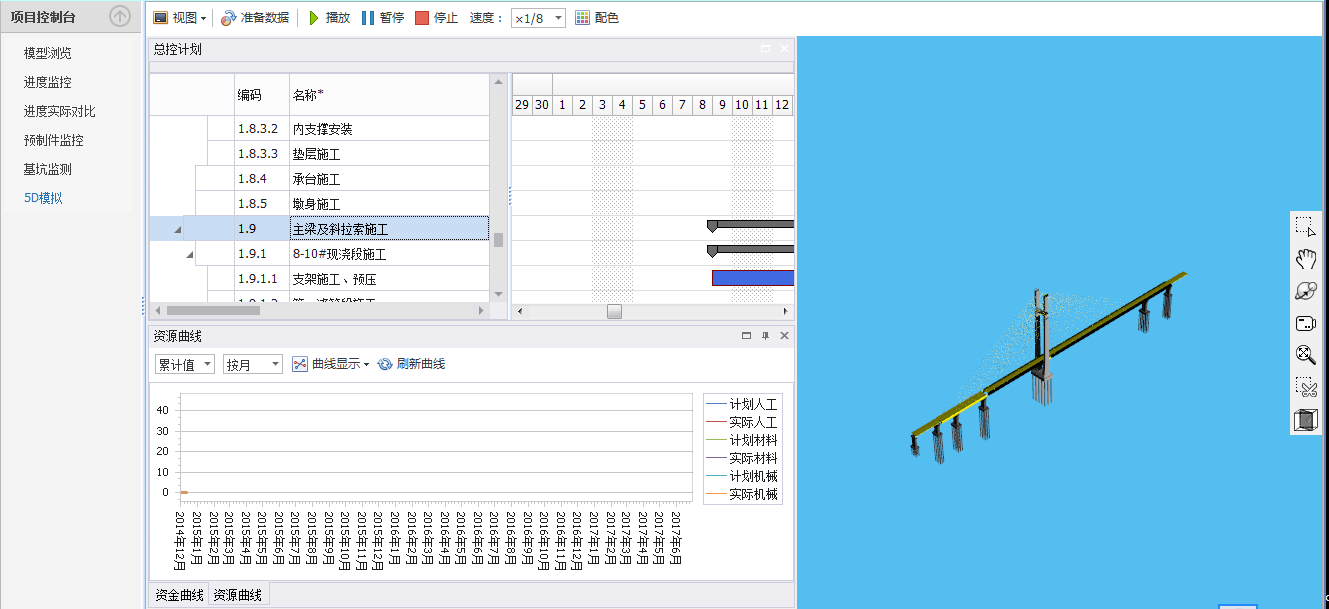

据项目重点控制性施工要素,研发应用了多工种穿插流水模型平台模块,对潭江桥施工全过程进行5D脚本仿真及施工空间动态总控。依据既有进度计划表,在空间、时间、成本上对潭江桥流水施工进行协同管理。各直管部门在进度模拟过程中可任意查看某一施工节点交叉工作的分配情况,协调掌握工作落实情况,分析是否互相干扰,排查不合理施工安排并合理规划资源配置。并引入无人机拍摄技术、扫描应用及重点分部工程视频监控系统,实时监控实际施工状态并上传数据,直观管控全局施工进展,有效控制施工作业,取得突出成果。

平台进度协同管理模块(一)

平台进度协同管理模块(二)

图3.1.14 航拍监测图

4、基于BIM技术的绿色文明施工方法

利用BIM模型对现场施工场地进行合理规划布置,优化场地空间、物料堆放及物流运输,开展施工现场排水与水资源回收利用设计,将水资源回收利用与泥沙积淤控制与施工污染预防相结合,取得突出成果。

项目应用navisworks对施工场地进行合理规划布置,在转入BIM云管理平台中对现场用地及物料堆放做动态分析控制。对钢筋加工厂、搅拌站、物料进行场地进行合理布置,科学利用施工空间,综合考虑雨天对物料堆放的冲刷及物流散落对周围环境的影响,直观、实时显示场地布置计划和实际状况,以便减少项目用地成本并保证文明绿色施工。合理设计车辆行走路线,避免作业区拥堵,利用BIM技术对施工现场废弃物的排放进行模拟,节能减排。

在项目物资管理方面,开发了云平台和信息化物流系统,建立了生产管理信息模块和手机APP,充分利用了企业和不同项目加工资源,克服大项目现场和加工能力问题。施工时根据施工进度安排,确定物料需求量,录入施工过程的物料需求信息,根据施工情况进行下单操作。管理多地区生产加工工作,构建了生产物流互联管理模式,实现企业多项目协同管理和系统优化。

平台物资协同管理模块

平台物资协同管理模块

根据地理信息系统,合理进行生产资源调配,综合考量生产及运输成本确定生产地点。通过水文地质环境模拟分析,结合路径优化的算法,并考虑运输车辆及船只漏料、漏油对环境的不利影响,规划出物资材料运输路线,实现场地动态利用。通过精确物料用量分析,结合物流WBS节点任务划分,可在平台物流系统模块全程综合管理仓储保管、运输、装卸搬运等物流活动,并可以二维码形式展示物资管理状态供项目人员实时查询。

物流路线图

运输模拟优化

现场二维码扫描平台

在潭江桥主墩施工时,用BIM技术模拟钢围堰下沉施工及钻孔桩施工工艺。对钢围堰下沉、拆除对河床土体的扰动及悬浮物进行仿真分析,以信息化的方法整体监控悬浮浓度,保证局部浓度在160mg/L以内、下游浓度50mg/L以内,超出水体浓度范围会在BIM模型进行警报。建立BIM模型模拟优化分析钻孔泥浆循环利用,泥浆、砂石料经沉淀固化,上清液用于周边绿化肥田,并合理安排泥渣排放,绿色施工,保护生态平衡。

5、一体机技术新型BIM云平台的开发应用

公司开发研究项目云管理平台集成应用,创新性地将一体机技术、虚拟机技术和云平台相结合,建立了新型施工协调设计与管理平台,融合计算、分布式存储及网络交换机为一体,系统性地解决了BIM软硬件资源远程共享,模型协同设计与管理,信息标准化和安全问题,实现资源集中管理弹性分配,优化资源,提升效率。

集成虚拟化平台、云管理软件,利用平台云计算资源整合能力、大数据处理能力,为我项目施工全生命周期信息化集成管理、协同设计、参数化设计提供有力技术支持,可以实现设计师可采用低性能的电脑进行BIM软件设计,同时也可以采用各种智能终端无缝的随时随地接入进行远程设计,使我项目团队不再受时间和空间限制。远程虚拟化环境为我项目人员提供了硬件技术条件支撑,使我项目工作人员可在现场使用手机、ipad等移动设备进行模型浏览、修改、上传现场施工信息和报告,解决施工现场硬件设备难以接入的技术难题,优化现场硬件工作环境,实现负载均衡,提升现场数据传输效率。

项目部根据部门需要现场传输施工数据填报相关报表、台帐,并登陆云平台上报于业主、监理及公司上级部门。业主、设计院、监理及公司上级部门通过平台远程虚拟环境对模型及上报文档做审阅批复,成功解决BIM施工应用的硬件环境及网络环境限制,大大增加施工管理交互的便捷性,为信息化集成化施工管理打开绿色通道,提质增效,创新创优。

一体机平台架构

五、 BIM技术应用总结

深茂铁路潭江特大桥为大型复杂桥梁,工程具有建设规模大系统性强、专业多协同复杂等问题,通过信息共享和系统组织,促进参与方和专业分包有效协同和工作穿插并行是目前大型复杂建设项目管理的前沿问题。目前,BIM技术在国内外建筑领域较为成熟,针对管线综合、碰撞检测、结构算量等方面已有较好的应用效果,但铁路桥梁领域BIM技术应用经验稀缺,属新领域研究应用。潭江特大桥BIM技术应用致力于深入不同施工阶段施工协同管理、深化施工设计、施工过程的进度成本等控制及信息化安全质量管理等方面探索研究铁路桥梁专业领域应用要点。

1.经济效益及社会效益

(1)为BIM工作的进行培养了一批拥有BIM专业知识和操作技能的人才;

(2)形成符合项目本身的BIM标准和体系,建立的一批标准化族库,为后续的项目的建模工作提供了方便和参考;

(3)在广东省BIM应用大赛中获得一等奖;

(4)在中国建设工程BIM大赛中获得三等奖;

(5)深茂铁路潭江特大桥BIM技术应用被铁路总公司认定为项目标准化作业模块,广铁集团多次组织大型观摩会到现场参观学习;

(6)通过深茂铁路潭江特大桥BIM技术应用研究,有效解决了传统施工管理中较难解决的难题。基于BIM云平台技术的项目集成化信息管理体系,提高了项目管理效率;依据模型准确算量,降低项目材料总损耗0.5% ;合理优化施工方案,优化施工图纸问题20余处,检测出施工碰撞180处,通过集成化进度协同管理,合理优化资源配置并节约了工期,节约人工费及材料费百余万;

(7)在新技术领域应用中为绿色施工提供标准化作业模式,为施工环境保护及材料能耗节约提供新的技术支持。

2. BIM技术与企业的发展

根据国家和地方政策的要求和企业自身发展的需要,中铁广州工程局集团作为中国中铁股份公司旗下的一个全资子公司,积极响应股份公司的政策和指南,高度重视BIM技术的发展。现已在各个分公司开展试点项目,并逐步建立健全自己的BIM管理体系。

BIM技术作为一门新的工程技术,它的推广和应用会必然会与传统的工程事业带来方方面面的变革,从而不可避免的出现一些问题和挑战:

• 既得利益的冲突

• 管理模式的改变

• 业务流程的再造

• 信息资产的管理

• 分配机制的改变

企业要发展就要理性面对BIM应用实施初期的问题和挑战,正确处理好传统技术与BIM技术、生产任务与BIM应用的关系,保证BIM技术按既定目标有序的发展。

企业信息化建设的基本思路:根据公司的战略目标、组织结构和业务流程,建立以项目管理为核心,资源合理利用为目标及面向未来的知识利用与管理的信息化平台,采用信息技术实现公司运营与决策管理,增强企业管控能力。

BIM技术作为一门给建筑行业带来巨大变革的技术,它的发展对我们企业的进步的影响是至关重要的。因此,公司要在全部子分公司内推行试点项目,以期先研究制订出符合铁路、公路、桥梁和隧道等项目级的BIM应用标准和实施细则,进而总结制订出企业BIM管理标准,从而形成完整的BIM运用体系,最终为国家形成符合国情的BIM行业应用指南和标准提供可靠的依据。