BIM技术助力项目施工管理升级(海盐智能制造创新中心一期项目BIM技术应用)

巨匠建设集团股份有限公司

BIM技术助力项目施工管理升级

(海盐智能制造创新中心一期项目BIM技术应用)

巨匠建设集团股份有限公司

一、项目简介

海盐智能制造创新中心一期项目(1#、4#楼及地下室)位于武原街道盐北路北,海政路东。工程由海盐杭州湾智能装备基地发展有限公司投资新建,巨匠建设集团股份有限公司施工总承包。工程质量目标为“南湖杯”;工程文明标化目标为“嘉兴市级标化工地”。

项目建筑面积约6.5万㎡,地上19层、局部地下2层,框架剪力墙结构,建筑高度80.75m;项目结构形式复杂,1#主楼深基坑、高支模、结构大悬挑板、主体型钢梁柱,裙房会展厅含大跨度、超限、超重型钢梁,地下室上部钢结构雨棚、大跨度钢结构连廊,施工难度大、对项目施工组织要求、工序安排要求高。

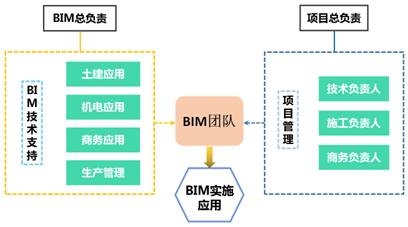

二、BIM应用初衷及项目组织构架

针对本工程地下室分区多、工期紧、主楼结构复杂、机电安装专业难度大、设计变更多、材料管控难、质量安全问题管控难现状,项目部致力于通过BIM技术应用解决现场成本、安全、质量、文明施工上的管理障碍,提升项目施工朝精细化、科学化、标准化方向推进;

项目经理部依托集团BIM技术研究院成立项目BIM技术应用团队,主要有土建、机电、造价等专业BIM人员组成。

三、项目BIM应用

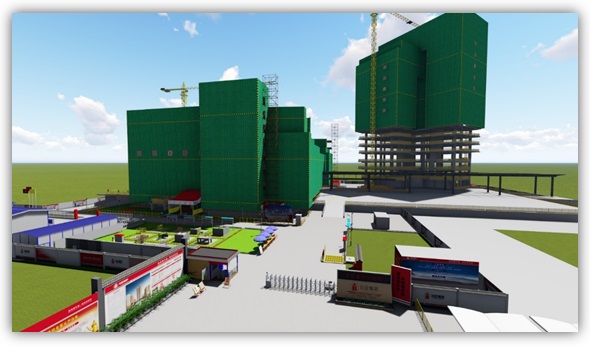

1、场地布置策划

工程开工之前,利用BIM技术建立三维场地布置模型,对施工现场采用绿化加硬化的方式进行整体规划和部署。对其中的材料加工区、物料堆放区、绿色施工、样板展示区、安全文明等进行合理布置,做到了各功能分区位置明确合理。利用BIM可视化指导现场实施,满足市级标化工地、绿色施工示范工地的要求。

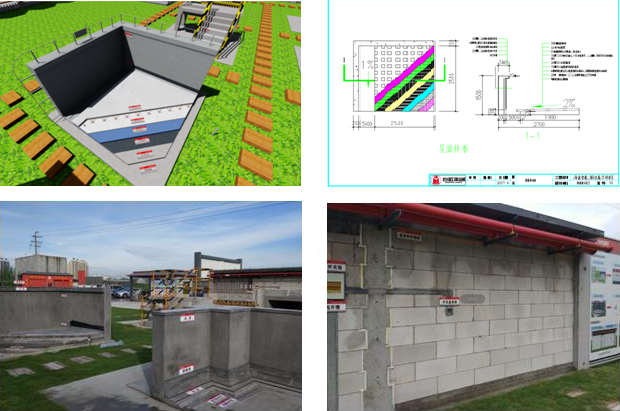

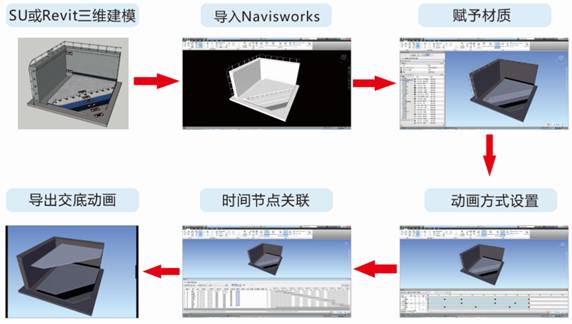

2.样板策划

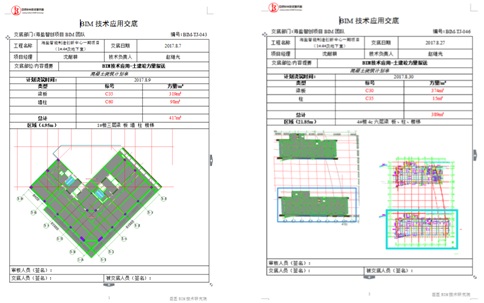

项目结构形式复杂、施工节点多、重难点部位施工工艺复杂,给施工质量管控带来较高要求。传统二维图纸不利于设计思路的转达、项目部往往需要花费较大时间及精力用在施工交底上,施工监管难度大。

通过建立施工样板模型,依托BIM模型三维可视化应用对施工复杂及关键节点进行提前预控,有效的减轻施工过程中产生的质量问题,施工前期借助二维图纸、三维模型及施工动画多种形式辅助交底,全方位推动样板与实体工程的有序结合。

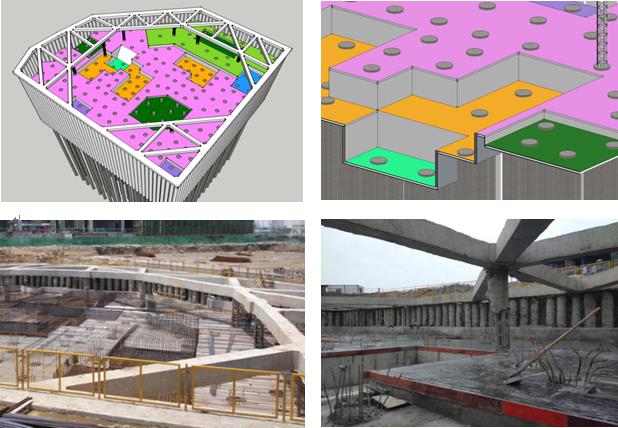

3.1#楼深基坑BIM建模应用

1#楼-2F基坑呈“钻石状”与整体地下室交接,外墙转角较多,含直径800灌注桩189根,分布范围广,承台、集水坑交错布置、筏板高低跨处数多,审图不清时易存在欠挖超挖情况、影响施工进展。

通过建立BIM基础开挖施工模拟模型,准确、直观展现基础开挖完成面及格构柱、工程桩定位、助力项目施工交底、提高沟通效率。

4.外架方案策划

1#楼外立面呈不规则形态,建筑高度达到84.3米,其中三层、五层、十五层局部有悬挑结构,影响外架排布,对外架立杆定位要求较高,如何科学合理的外架布置是方案编制重点。借助BIM模型的可视化特点,直观体现主体结构及外架布置形式,经方案可行性讨论后分别在8层、12层、16层设置悬挑外架。

外架布置BIM应用改变了既有二维平面排版、CAD电子图讨论分析的传统方式,节约的方案沟通时间、提高了方案出图效率,提升了项目技术管理水平。

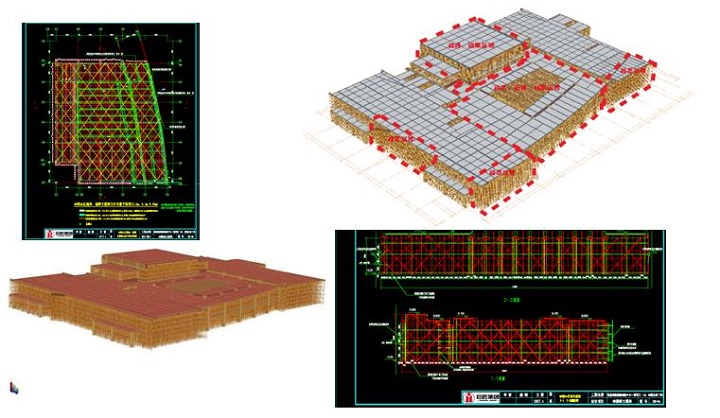

5.4#楼高支模架方案编制

4#楼会展厅建筑面积2370㎡,梁板搭设高度为9.85、9.1、8.6米,最大跨度达到24.5米,超重超限超跨梁分布范围广、如何精准无误的检索定位“超危”梁及合理布置工具式架体支撑体系是本项目的高支模施工重点及难点。

通过BIM软件快速检索定位、提高超危部位的识别效率;在方案编制上通过架体快速智能布置、辅以人工调整得以使方案编制效率显著提高,在物质采购上输出材料清单助力项目材料管控;

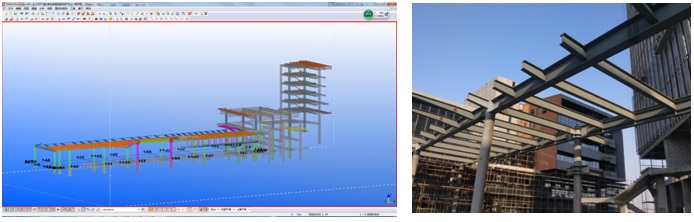

6.钢结构深化应用

采用Tekla/Sketchup软件建立钢结构模型及钢筋排布模型,BIM人员进行深化后将开孔位置及孔洞大小、每个构件的尺寸、深化图纸提供给厂家进行生产加工、杜绝了现场二次开孔带来的费用及工期增加影响;BIM钢构深化应用进一步提升项目技术管理水平、为后续钢结构施工质量保证打下坚实的基础。

7.施工工艺展示

伴随着企业标准化施工推进手册的发布,在建项目现场标准化施工现状日趋良好,但由于操作人员素质不一、缺乏对标准的统一认识,这使得现场施工凭既有经验的传统陋习始终存在,未能从根本上解决标准化施工问题。

BIM三维虚拟仿真施工交底改变了既有二维平面交底方式,直观展现施工要点、提高了沟通效率,有助于施工质量控制要点的可视化表达、统一施工标准、助力企业标准化施工推进。

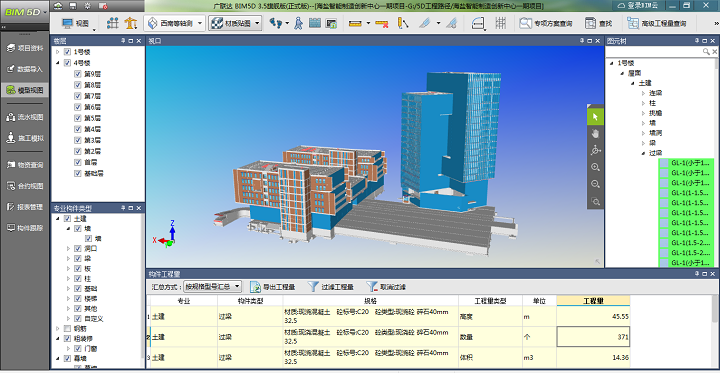

8、BIM5D进度管理

利用广联达BIM5D系统,将各专业模型、进度计划、工程预算清单等集成到BIM5D平台中,划分各阶段的流水作业区,根据进度计划在 BIM5D软件中进行施工模拟,为各阶段施工安排合理的工期计划,并通过可视化模拟,充分的发现并排除造成工期影响的未知因素,确保了工程进度能够按照预期完成。

为了更好的呈现项目生产近况,项目部BIM团队将每日记录进度照片的作为日常工作内容,通过项目上现场人员的每日记录,反馈项目的实际施工部位和完成内容,同时兼具施工日志的天气情况等, 同时在项目后期为复盘项目进度提供依据。今年已累计上传近700张进度照片,涵盖范围多样。

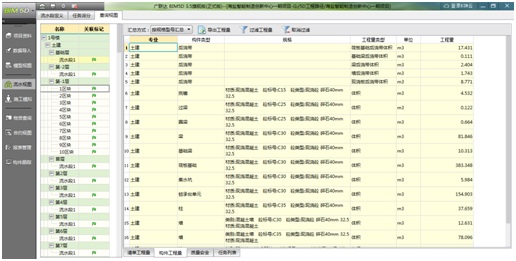

9、BIM5D成本管控

方量报送:

BIM技术研究院驻场人员首先建立算量模型,导入到BIM5D中,根据流水分区图进行流水段划分和进度计划的深化,再结合现场浇捣顺序关联进度计划,后期在每一次浇捣前通过自定义查询,统计出该流水段内剪力墙,柱、梁、基础等构件的工程量整理成技术交底文件,经技术负责人确认后,交于材料员处报送混凝土站;每次浇捣完成以后,材料员会将当次实际浇捣量告知驻场人员,然后BIM驻场人员根据实际用量与模型量进行对比,整理出项目主材的量差,继而复核现场,将实际浇筑区域进行定位采集与模型对比、分析量差原因,经现场及模型报量多次比对平均量差2%,这项指标数据后期主要用于项目材料损耗分析,此外还可指导其他项目用于模型量和实际量对比分析。

流水段划分

分区出量

方量报送技术文件

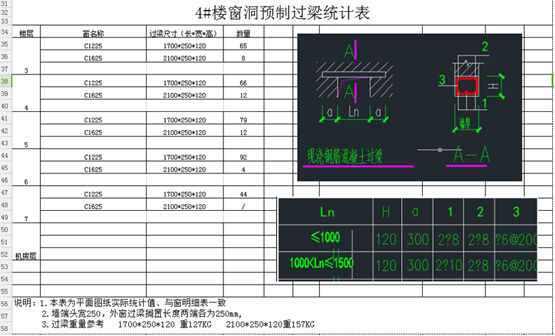

余量利用:

针对每次混凝土浇捣完以后都会存在部分余料浪费的情况,和技术负责人沟通完以后决定要把这部分材料也进行利用,具体使用到哪个部位成了当前的一个难题,BIM研究院在对本项目进行二次结构排布,整理排布规则时提到门窗洞顶的圈过梁是不是改成预制的观感会好一点,这一启发,立刻想到了之前提到的混凝土余料,于是通过软件首先统计出4号楼各门窗洞的具体规格尺寸,然后根据统计数据分批进行过梁的预制。

通过BIM5D的构件定位查找和图元树里的批量选择同类型图元快速统计出不同规格尺寸的过梁数量。真正实现了每次浇捣的零废料,达到了节省成本、一物两用的良好效益。

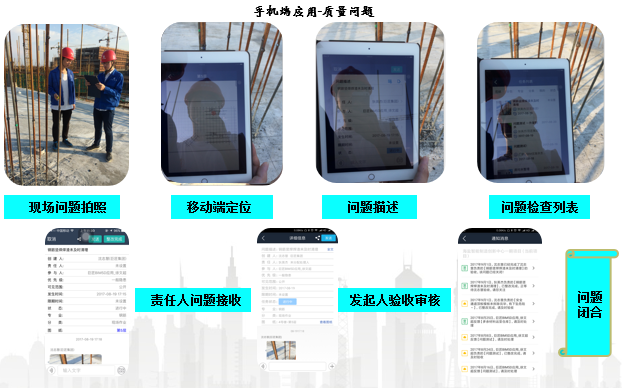

10、BIM5D质量安全管控

现场施工作业班组数量多、作业人员素质参差不齐、对现场质量安全管理制度认同不一,这使得现场质量缺陷及安全事故频发,作业面多、施工工艺、工序多、项目部管理全方位覆盖难度大、问题记录往往以口头及电话形式对现场质量安全问题责任人进行转达,问题跟踪整改落实与管理人员职业态度及专业程度挂钩。问题整改效率底、类似事故在后续施工进展过程依然发生...

在项目质量安全管控中,我司利用BIM5D的PC端、Web端、手机端进行协同管理,施工管理人员对现场发现的质量安全问题进行手机端拍照上传,并在BIM5D系统里指定整改责任人,有效的提高问题整改效率,为项目质量安全控制上发挥重要作用。

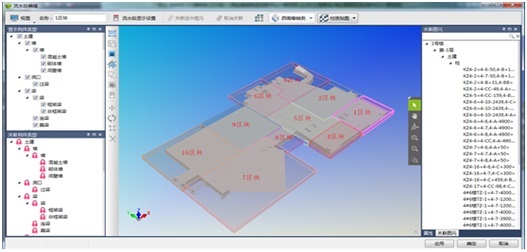

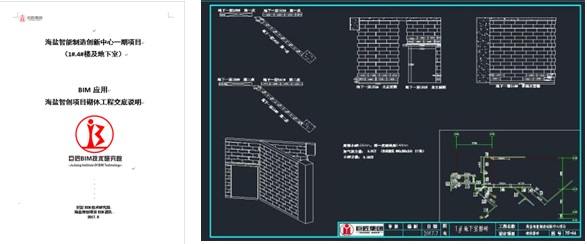

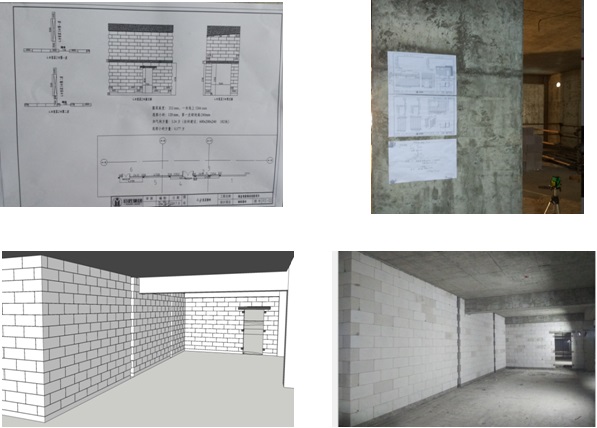

11、排砖的深度应用

a、在项目二次结构施工之前, BIM负责人与项目技术负责人商议,制定砌体排布规则。

b、进入自动排砖精细排布添加构造柱和圈梁后按照参数自动排布;图纸出图内容包括俯视图、立面图、定点投放砌块方量以及构造柱位置示意图(如下图)线框等均后期添加;

c、为便于施工管理人员排砖图纸上墙张贴,编制图纸交底清单,明确砌筑墙体对应图纸编号,统计需植筋过梁数量及位置,构造柱植筋时一并完成施工,避免二次植筋。

d、墙体砌筑前墙线、构造柱、过梁、圈梁、门洞定位及尺寸复核,保障现场与排砖图有序结合,图纸上墙,定点投料量。

项目排砖应用总结:

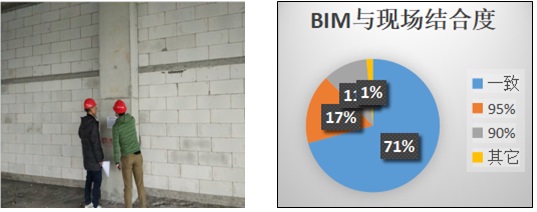

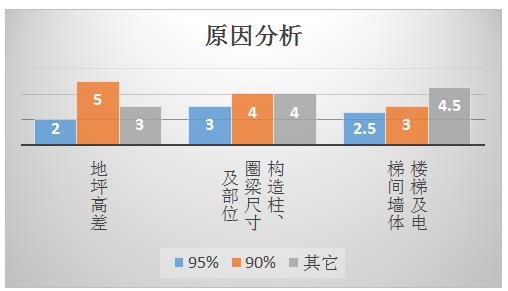

过程中定期复核现场砌筑情况是否符合排砖图,对比结果显示现场99%的墙达到符合度达90%以上,偏差原因分析如下:

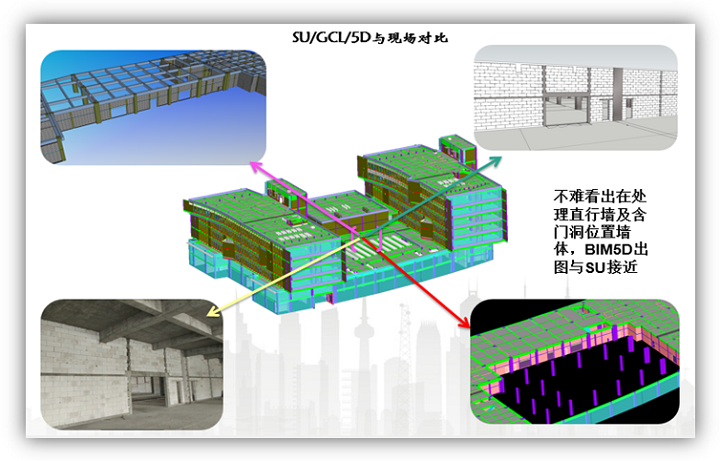

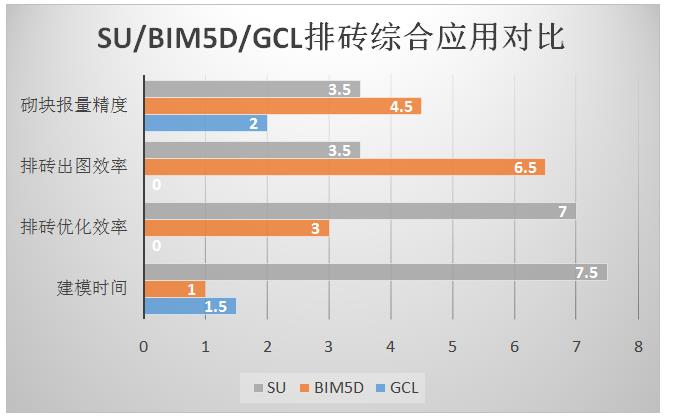

排砖的深度应用总结:(10分为满分)

从模型角度:

1、SU作为设计建模类软件,其操作自由度和效果显而易见,调整灵活,出图方便,如果忽略调整过程中花费的时间基本可以算十分完美,;

2、BIM5D是BIM平台类软件,其特性为非建模类软件,只能承接导入的模型,可以承接Revit模型、GCL模型等导出交付模型,可以忽略需要排砖而专门去建模的时间,同时排砖功能上对于直行墙、L型墙、T型墙均能智能识别,省去考虑阴阳槎交错的问题,缺点为在模型二次调整操作不便捷,目前排砖部分应用不支持更新模型;

从出图角度:

1、SU可以直接将三维的排布效果导出dwg格式,但是需要后期编辑尺寸标注、图框、统计数据和俯视图,构造柱定位需手动测量定位、现场应用效果好;

2、BIM5D排砖功能可以将精细排布后的墙体导出CAD图纸,包含统计信息、实砌半砖信息和平面图指示,如考虑到出图要求,需自行添加图框,墙体部分无轴号信息,定位起来较麻烦;

从计量角度:

1、SU基本只能靠手算,缺点为需要花费大量时间来统计,优势在于工程量非常接近实际用量;

2、BIM5D排砖功能统计实际砌筑量非常方便和精准,但是采购量因为考虑损耗导致出来的数据偏大,以实砌量乘以系数来采购更合适。

12.分包结算:

临近年底,各分包需进行相关费用结算,主要有土方、防水卷材、JS水泥基、地下室防水涂料以及墙面粉刷量。BIM人员借助日常施工过程照片记录按实际优化商务模型并输出相关工程量辅助项目分包结算;

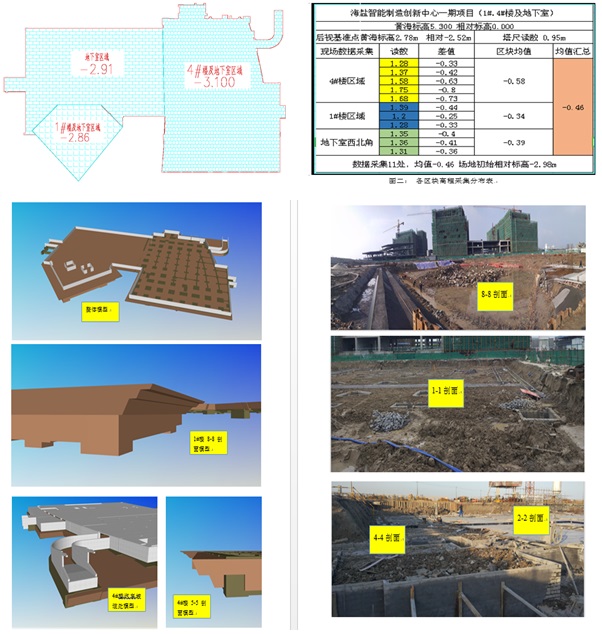

以土方分包为例,首先根据开工前测绘标高,整理出土方开挖分区高程,然后确认各基础构件主要标高以后调整模型,根据实际每一剖面的实际放坡效果调整出边距离和放坡角度,合现场实际情况,不存在漏算少算的情况,同时提供的工程量主要作为结算的参考依据,本工程BIM模型量为36125m³,比分包初报的40000m³精确减少了近10个点;结算最终商定挖土以及回填综合考虑按照37000m³,按照16元/m³的价格,直接节省48000元。

对比传统的提量,BIM5D的提量可以结合模型做剖切展示,像分包展示时候,模型处理完全符

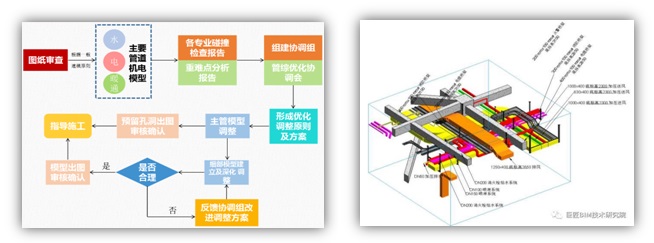

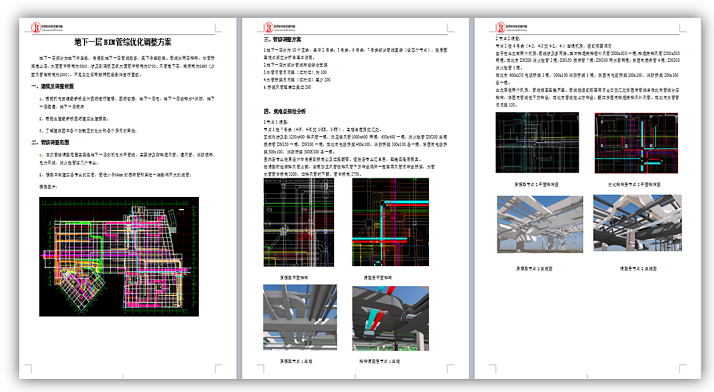

13、机电工程深化设计

地下一层层高:4.230m,地下二层层高:3.770m

管线类型(管线大小均为最大尺寸):桥架:高压桥架400*100、火警桥架500*200、安防桥架600*150、电缆桥架800*100、消防桥架400*100、弱电桥架600*150;给排水: 消防管DN200、喷淋管DN200;通风:排风管2000*400、排烟兼排风管2500*400、排烟兼排烟补风管2000*630、送风管1600*400、加压送风1000*400,

其中地下一层管线系统较多,在排布时尽量选择桥架与桥架一同排布,水管与水管一同排布;同时地下一层空间较小,在满足最低标高2400的情况下选择双层排布,风管需开风口放下层,水管与桥架布设在风管上方。布设时均不妨碍排水管雨水管的走向。

针对以上情况,提前召开各机电分包碰头会确认机电进场时候地下一层的管综调整方案,以及重难点调整方案。

四、项目BIM应用价值分析

4.1取得主要效果

1.基于BIM技术应用的型钢砼柱节点区钢筋排布研究提高了型钢砼结构梁柱节点区钢筋安装质量,提升了项目部技术管理水平;

2.通过《基于BIM机电管综优化应用提高墙体预留洞口准确率》课题研究,实现了管综优化排布及三维砌体排布应用的双重目标,提高了地下室墙体机电安装预留洞口的准确率,减少了现场二次开洞返工率;

3.基于BIM技术的施工过程管理积累了如砼损耗、钢筋损耗、砌筑材料用量指标及质量安全管理等一系列项目生产管理数据,为形成企业的指标和管理大数据分析提供了支撑;

4.2效益分析

1.基于BIM技术的三维场地布置策划,将企业形象及各阶段布置要点进行合理呈现,减少不必要硬化,减少材料二次转运花费成本,直接节约成本约4万元;

2.基于BIM技术的管综方案优化,提前对各专业碰撞、交叉部位进行预控和优化调整,将调整后模型进行出图交底,提高了综合管线排布观感质量,优化了空间布局,依托BIM出图交底提高了各专业配合度,减少了现场返工,缩短安装工期10天,减少返工成本近25万元;

3.基于BIM技术的进度管理将计划安排进行可视化模拟,通过里程碑节点工作的预演提前发现进度计划编排的合规性,为及时纠正关键工作路线提供了参考,本项目通过施工各阶段的进度预演合理调整了施工安排节约工期35天;

4.3经验教训

1.将培养一批具备工程专业知识、施工管理经验、信息化应用思维BIM人才作为当下要务;

2.不同软件的用途及功能侧重不同,实施对象与阶段也不同,很难用一个标准来指导所有BIM软件的操作和实施应用;

3.BIM技术在每一项应用点中的突破与深入,都将为企业平台的应用打下基础。